Ein Versuch, das Weltall zu verstehen – zu Besuch auf dem GSI-Campus

Im Forschungsinstitut GSI treffen Atomkerne aufeinander wie Sterne im All – für neue Elemente, neue Therapien und neue Antworten auf die ältesten Fragen des Universums.

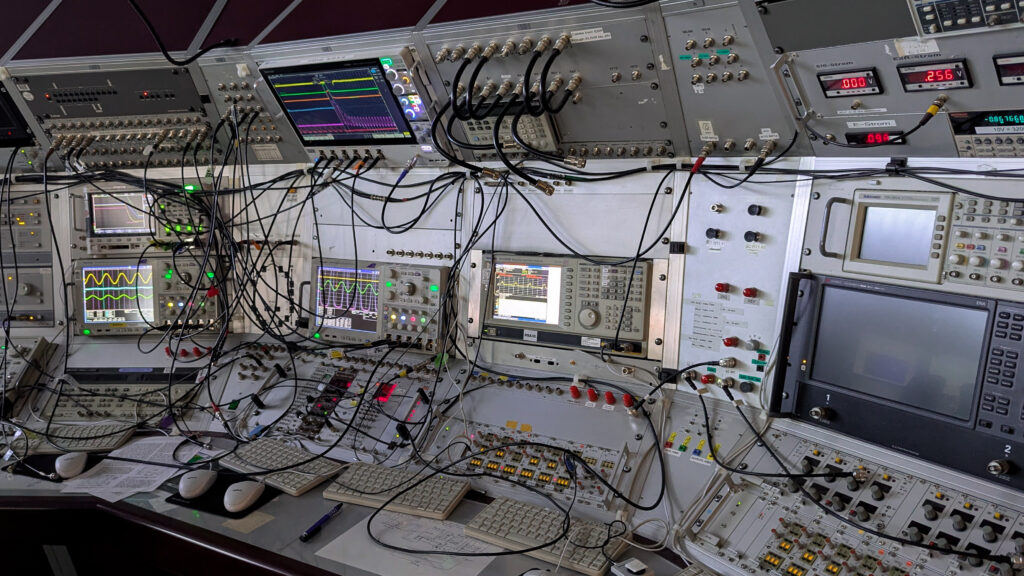

Es sieht aus wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film – allerdings aus den 80ern: alte Monitore, blinkende Knöpfe und Kabelstränge, die wild durcheinander verlaufen. Neben dem Retro-Flair stehen moderne Flatscreens, digitale Anzeigen und eine riesige Bildschirmwand. Wir sind im Herzstück des GSI: dem Kontrollraum. Von hier aus werden alle Teilchenbeschleuniger gesteuert, und von hier startet unsere Führung, geleitet von Carola Pomplun, Physikerin. Sie steht bereits bereit. Der Blick fällt sofort auf ihr Kleid mit Weltraumprint aus Planeten, Sternen, Sonnen und Galaxien. Sie wirkt wie eine Botschafterin aus dem All. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sie begrüßt uns und führt uns in eine Welt, in der Atome aufeinanderprallen, neue Teilchen entstehen und unsere Vorstellungskraft überschritten wird.

Das Universum im Labor

Das GSI Helmholtzzentrum für Schweionenforschung ist ein weltweit rennomiertes Forschungsinstitut. Seit Jahrzehnten wird die Anlage in Darmstadt-Wixhausen international betrieben und zieht Forschende aus aller Welt an. Der Grund: In einem über 200 Meter langen Tunnel werden elektrisch geladene Teilchen – sogenannte Ionen – auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und auf hauchdünne Materialien geschossen.

„Dabei prallen Atomkerne auf Atomkerne“, erklärt Pomplun. „Wir beobachten die Reaktionen, die dabei entstehen. Die Teilchen sind extremen Bedingungen ausgesetzt, wie sie sonst nur im Universum vorkommen, etwa bei Sternenexplosionen.“ Dabei entstehen enorme Temperaturen und Dichten, unter denen neue chemische Elemente gebildet werden können. Eines der großen Forschungsziele: zu verstehen, woraus das Universum besteht und wie es entstanden ist. Das Motto der Einrichtung bringt es auf den Punkt: „Das Universum im Labor.“

Die Eine-Million-Euro-Frage

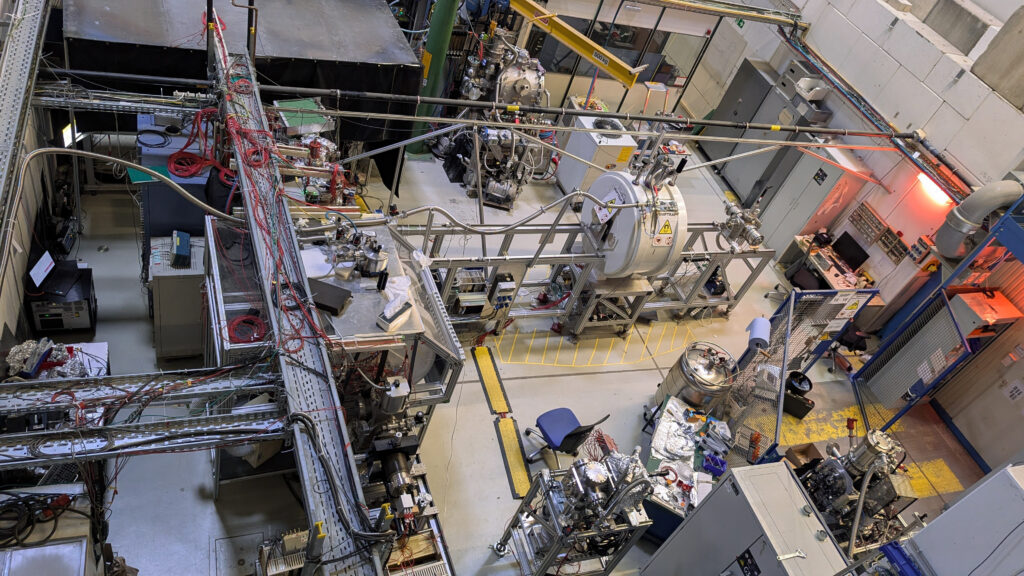

Die Metallstufen der Industrietreppe vibrieren leicht unter unseren Schritten, während wir uns im Gänsemarsch nach oben arbeiten. Wir erreichen die Experimentierhalle. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine Werkshalle, doch zwischen Vakuumröhren, Stahlkesseln und Kontrollmonitoren wurde moderne Forschungsgeschichte geschrieben: Hier wurden sechs neue chemische Elemente entdeckt, darunter das Darmstadtium, benannt nach der Stadt.

Auch Gold kann hier erzeugt werden. „Zwei Millionen Goldatome pro Sekunde können entstehen“, sagt Pomplun. Beeindruckend, doch bis daraus ein Gramm wird, bräuchte es rund 50 Millionen Jahre. Also doch kein Goldrausch in Sicht. Vielleicht lohnt sich da eher eine Quizshow? Hassium, Ordnungszahl 108, benannt nach Hessen, ist „das einzige der sechs Elemente, das bei ‚Wer wird Millionär?‘ noch nie abgefragt wurde“, sagt Ingo Peter, ein Kollege von Pomplun, mit einem Lachen. Er hatte uns vor der Führung schon einen kleinen Einführungsvortrag gegeben. Also: merken – für den Fall, dass die Millionen-Frage kommt.

FAIR – noch eine Runde größer

Draußen schlägt uns die Hitze ins Gesicht – 37 Grad im Schatten. Hier wird klar, wie es den Ionen im Beschleuniger ergehen muss, wenn sie aufeinanderprallen: Millionen Grad heiß, Dichte wie in Neutronensternen oder Schwarzen Löchern. Genau diese Bedingungen werden hier im Labor simuliert.

Pomplun führt uns auf eine Aussichtsplattform. Vor uns breitet sich eine riesige Baustelle aus: FAIR, eine neue Beschleunigeranlage, die mit dem GSI verbunden und es ergänzen wird. Seit 2000 geplant, soll sie nun Ende 2027 in Betrieb gehen. Corona, Materialengpässe und der Krieg in der Ukraine haben den Bau verzögert. Vor unseren Füßen erstreckt sich eine Wüstenlandschaft aus Beton, Stahlträgern, Kränen und Containern.

Nach Fertigstellung soll das Gelände wieder begrünt werden. Das auffälligste Bauwerk ist das Kreuzungsgebäude, das mehr als 25 Meter über und 17 Meter unter die Erde ragt und durch das einmal sämtliche Teilchenstrahlen laufen werden. Der Großteil der Anlage wird unterirdisch errichtet. Pomplun erklärt, warum FAIR notwendig ist: „Viele Fragen können wir bei GSI nicht beantworten. Manche Teilchenreaktionen sind extrem selten. Experimente, die bei GSI Jahrzehnten dauern würden, schafft FAIR in wenigen Wochen, mit höherer Energie und viel mehr Kollisionen.“

Unsichtbares sichtbar machen

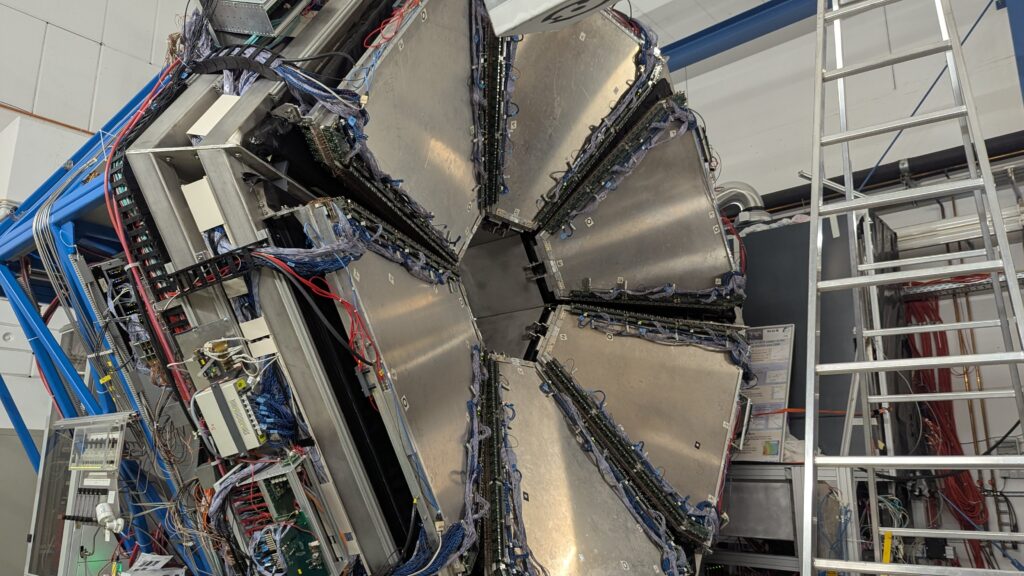

Für diese Experimente braucht es spezielle Messgeräte – sogenannte Detektoren. Je nach Teilchenart entstehen unterschiedliche Reaktionen, die erfasst werden müssen. Pomplun zeigt uns den Detektor HADES. Er sieht aus wie eine riesige metallische Blume, besteht aus vielen technischen Bauteilen und ist etwa so groß wie ein kleiner Lkw. Im Inneren befinden sich hochempfindliche Sensoren, die messen, welche Teilchen entstehen, wohin sie fliegen, wie schnell sie sind und wie viel Energie sie haben.

HADES untersucht vor allem sogenannte Hadronen unter extremen Bedingungen – hohe Dichte und Hitze – wie sie etwa bei Supernovae, gigantischen Sternexplosionen, herrschen. Die Daten helfen dabei, diese kosmischen Phänomene zu verstehen und vielleicht auch das, was in den ersten Sekunden nach dem Urknall geschah.

Forschung, die Leben rettet

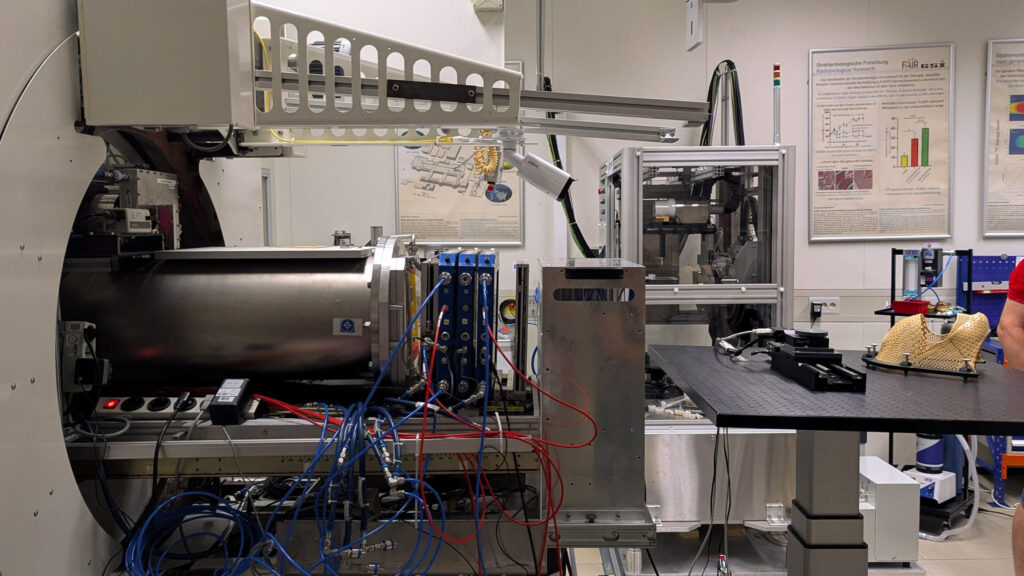

Der größte Forschungsbereich bei GSI ist die Biophysik. Hier zeigt sich, wie Forschung unmittelbar angewendet wird. Pomplun führt uns in einen kleinen Raum, in dem bis 2008 noch Patient:innen behandelt wurden. In der Raummitte steht eine Metallröhre, die an ein MRT-Gerät erinnert. Daneben liegt eine starre, vollständig bandagierte Maske mit einer Öffnung an der Nase, gerade groß genug zum Atmen. „Damit fixieren wir den Kopf millimetergenau“, erklärt Pomplun. Es geht um Tumortherapie.

An der GSI wurde eine neue Behandlungsmethode entwickelt, bei der Kohlenstoffionen eingesetzt werden. Der große Vorteil gegenüber herkömmlicher Strahlentherapie: „Bei normaler Bestrahlung wird auch gesundes Gewebe vor und hinter dem Tumor geschädigt. Der Ionenstrahl hingegen trifft sehr präzise, dadurch ist die Behandlung schonender für den Körper.“

Diese Methode wurde bereits erfolgreich bei Patient:innen mit Tumoren im Kopf-, Hals- und Prostatabereich angewandt – in Fällen, in denen andere Therapien kaum noch Hoffnung ließen. Pomplun sagt: „Das waren Menschen, die ohne diese Behandlung keine Überlebenschance gehabt hätten.“ Ein weiterer Vorteil: Die Therapie kann auch an sensiblen Stellen wie dem Sehnerv eingesetzt werden. „Wir haben sogar eine Schwangere behandelt“, erzählt Pomplun und es wird still in der Gruppe. Man spürt, dass sie einen Nerv trifft – einige nicken, andere schauen erstaunt. „Sie lebt heute mit ihren zwei Kindern in Österreich“, erklärt sie weiter. Bei Schwangeren wird klassische Strahlentherapie in der Regel vermieden, das Risiko für das ungeborene Kind ist zu groß.

Die Kohlenstoffionentherapie ist inzwischen offiziell anerkannt und wird in Kliniken in Heidelberg und Marburg regelmäßig eingesetzt. Die Maske, die wir gesehen haben, ist dabei unerlässlich: Sie sorgt dafür, dass der Kopf während der Behandlung exakt in Position bleibt, damit der Tumor präzise getroffen wird. Die Forschung geht weiter – aktuell arbeiten die Wissenschaftler daran, auch bewegte Tumore, zum Beispiel in der Lunge, gezielt bestrahlen zu können.

Ein Rechenzentrum für das Universum

Zum Abschluss der Tour führt Pomplun uns zum Green IT Cube, dem Rechenzentrum der GSI. Betreten dürfen wir es nicht – zu hoch sind die Sicherheitsanforderungen. Von außen wirkt das Gebäude unscheinbar: ein grauer Würfel mit grünen Streifen. Doch im Inneren befinden sich vier Etagen voller Hochleistungsrechner, die die enormen Datenmengen aus den Experimenten verarbeiten.

Zwei Etagen sind an öffentliche Einrichtungen wie die Hochschule Darmstadt vermietet. Für seine energieeffiziente Kühlung hat das Rechenzentrum sogar den Blauen Engel erhalten. Auf die Frage, wie hoch der Stromverbrauch ganzen Anlage ist, schmunzelt Pomplun: „Diese Frage wird uns immer gestellt.“ Trotz aller Sparmaßnahmen liegt der Verbrauch in etwa bei dem einer kleinen Stadt.

Doch alles geschieht im Dienst des Gemeinwohls für neue Erkenntnisse über das Universum und lebensrettende Therapien. Wer verstehen will, wie Schwarze Löcher entstehen oder wie Materie in den ersten Momenten nach dem Urknall aussah, braucht keine Rakete. Es reicht ein Ort voller Kabel, Vakuumröhren und blinkender Knöpfe – und Menschen wie Carola Pomplun, die das Universum Stück für Stück entschlüsseln.

Tipp der Redaktion: Wer in der Stadt unterwegs ist und Lust auf Weltall hat, sollte unbedingt beim Science-Pop up Store vorbeischauen.

Titelbild: X-ray: NASA/CXC/SAO, NASA/JPL/Caltech/NuStar; Optical: NASA/STScI/HST; IR: NASA/STScI/JWST, NASA/JPL/CalTech/SST; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, and K. Arcand

Über die Autorin

Weitere Artikel der Autorin

Zwischen Couchecke und Bühne – die Open Stage Night im ESG-Haus

Sofa, Snacks und eine Bühne für alle: Bei der Open Stage von ESG und UNICEF treffen ehrliche Texte auf spontane Töne und Menschen, die sich trauen, einfach loszulegen.

Mach’s mal selber im Makerspace Darmstadt

Ob als Hobby, für ein eigenes Start-up oder einfach zum Ausprobieren – der Makerspace ist der perfekte Ort für alle, die mit den Händen denken oder ihrem Alltag etwas Stress nehmen wollen.

Science Pop-Up: Das Universum in der Stadt

Ihr findet das Universum spannend, versteht aber bei Physik nur Bahnhof? Kein Problem! Das Science Pop-Up mitten in der Innenstadt macht Physik für alle verständlich.